Besonderheiten

Wir stellen in dieser Rubrik von Zeit zu Zeit Besonderheiten aus unserer Vereinsbibliothek vor.

Aktueller Beitrag (Nr. 10 - Winter 2025)

von J. R.

Hamburger Testamente 1351 bis 1400 - In hunc modum meum preordino testamentum

In der Reihe Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg erschien 1970 als Band XI eine Sammlung von mittelalterlichen Testamenten. Zusammengestellt und editiert wurden die Dokumente von Historiker und Oberarchivrat Dr. Hans-Dieter Loose, seit 1962 im Staatsarchiv tätig und dessen Leiter von 1975 bis 2000, seit 1981 Professor für Geschichte an der Universität Hamburg. Schwerpunkt seiner Forschung war die Geschichte Hamburgs. Er war 1975 bis 2005 Erster Vorsitzender des Vereins für Hamburgische Geschichte. Wie ein Blick auf die Bestandsliste der Bibliothek zeigt, umspannte sein Interessens- und Forschungsspektrum Themen vom Mittelalter bis zu solchen des 20. Jahrhunderts.

Das Vorwort ist geschrieben von Dr. Jürgen Bolland, Oberarchivrat und Historiker, Direktor des Staatsarchivs von 1961 bis 1974, seit 1937 Mitglied des VHG und 1957 bis 1974 dessen Vorsitzender. Auch sein Hauptaugenmerk lag auf der Geschichte Hamburgs.

Ebenso wie für Bolland in seinem Vorwort die „Quelleneditionen für wissenschaftliche Forschung lebensnotwendig“ sind, bedeuten für Loose mittelalterliche Testamente eine „wichtige Quelle für die verschiedensten historischen Fragestellungen“ wie er in seiner Einleitung bemerkt. Die Nachlässe des 14. Jahrhunderts bieten dazu ein breites Feld an Ansatzpunkten.

Inhalt und Formalia – Item lego et relinquo

Die 129 Testamente, ausgestellt zwischen dem 5. September 1351 und dem 5. Dezember 1400, sind unterschiedlich lang. Ein paar umfassen nur etwa 35 Zeilen, mehrere 40 bis 50, einige rund 100 und eines weit mehr als 200 Zeilen; etliche enthalten Sätze, die sich bis zu 16 Zeilen hinziehen.

Mit einer Ausnahme sind die Texte bis Ende 1371 ausschließlich in lateinischer Sprache abgefasst. Ab Januar 1372 finden sich sowohl lateinische als auch niederdeutsche oder mittel- bzw. frühneuhochdeutsche, manche gemischt, und ab 1376 fast ausschließlich deutsche Formulierungen. Die formelhaften Wendungen der juristischen Niederschriften sind überall ähnlich oder gleich.

Sämtliche Testamente beginnen „In nomine Domini amen“ und später immer wieder „In Godes namen amen“, wobei die traditionelle Formel überwiegt. Doch es gibt gelegentlich auch „In nomine sancte et individue trinitatis“.

Obwohl oder da solche Verfügungen meist nicht lange vor dem zu erwartenden Ableben aufgesetzt wurden, musste der Testator versichern, dass er immer noch geistig gesund war: „Ego Johannes de Stade compos mentis et racionis, licet corpore debilis, si morte preventus fuero, in hunc modum meum preordino testamentum.“ (Nr. 9). Oder später auch: „Ik, Johan van Schesle, bin crank in mineme live, jodoch mines danken unde miner redelicheyt bin ik zunt unde mechtich.“ (Nr. 54) Derartige Formulierungen waren offenbar vorgeschrieben.

Die Erblasser hinterließen ihr Vermögen meist in Form von Objekten oder Bargeld an Verwandte oder nahestehende Personen sowie als Spenden an Bedürftige. In unterschiedlicher Weise teilten sie ihre Hinterlassenschaft auf. „Syborch uxor Heynonis Vloghelingh“ hinterlässt ihrer Schwester 100 Mark: „Item Hillegundi sorori mee centum marcas.“ (Nr. 35) Auch die Arbeit von Bediensteten erhielt Anerkennung: „Item do Gherardo servo meo 3 marcas et Heningno servo meo 2 marcas.“ (Nr. 15) Eine zukünftige Witwe wurde im Testament ihres Ehemannes vorgesehen: „Hir umme is, dat ik sterve, so geve ik Kinen, mineme wive, min hus unde hof.“ (Nr. 28) Gelegentlich wurden auch Haushaltsgegenstände wie ein besonderes Behältnis oder ein Bett vererbt: “tem habeo 2 lectos, 2 pulvinaria, unam cistam, 2 amphoras, 7 ollas, unum caldarium auricalceum.“ (Nr. 12) In zahlreichen Testamenten aber waren mindestens eine oder gar mehrere Kirchen als Empfänger bestimmt: „Item do ad structuram ecclesie sancti Petri 10 marcas. Item do ad structuram ecclesie sancti Jacobi 5 marcas.“ (Nr. 30) Ein Erblasser hinterließ Geld für leprakranke Arme: „Item do pauperibus leprosis“. (Nr. 15) Im Mittelalter konnte nur über erworbenes Gut nicht aber über geerbtes Gut verfügt werden, daher ist aus den Testamenten nicht der Gesamtbesitz ersichtlich.

Um die formelle Seite der Nachlassregelung zu erfüllen, mussten seit Ende des 13. Jahrhunderts zwei Zeugen anwesend sein. „Testes sunt domini consules dominus Vicko de Ghelderschen et dominus Nycolaus Rode consules Hamborgenses.“ (Nr.27)

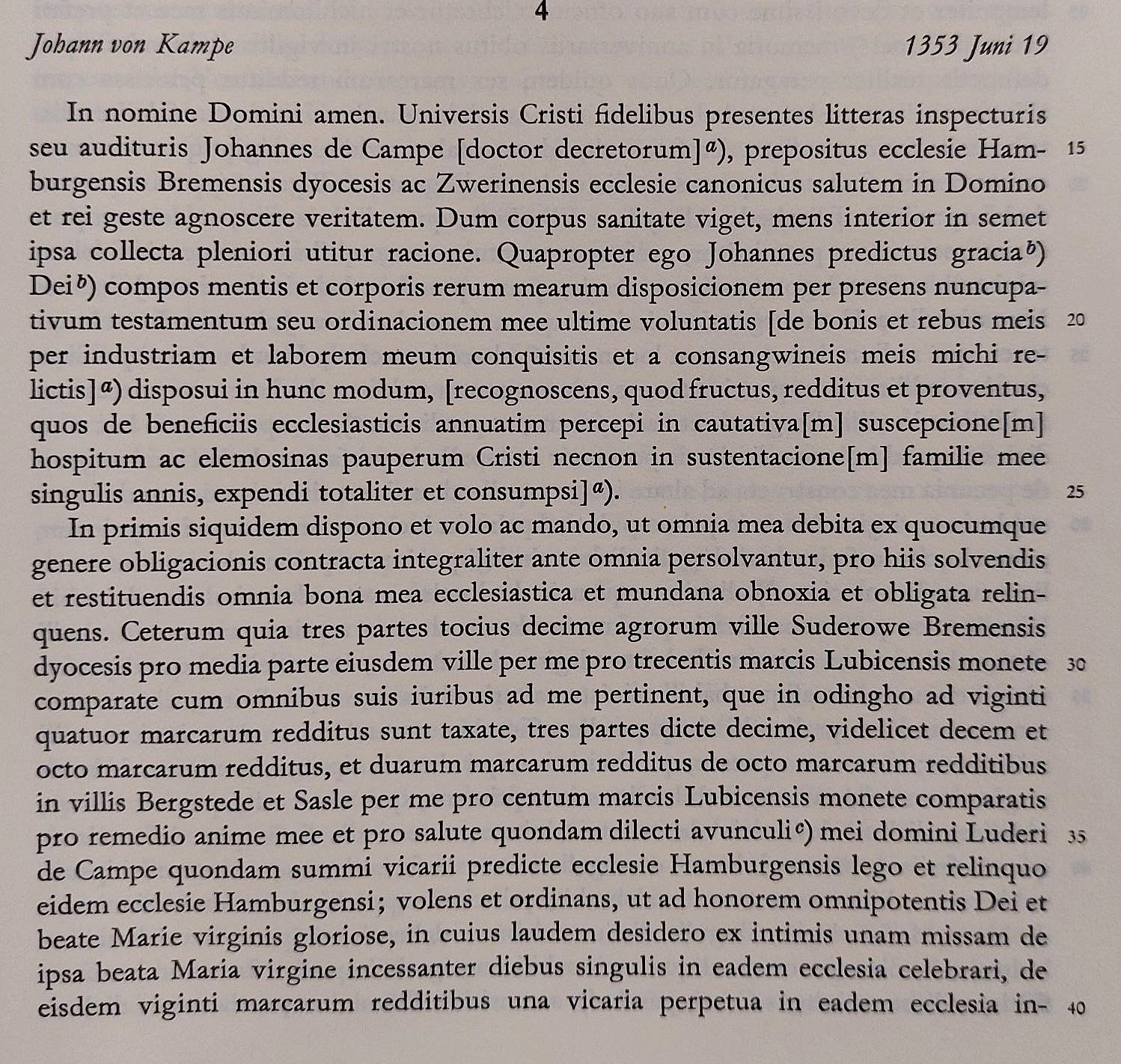

Von Kampe’s Testament – Prepositus ecclesie Hamburgensis

Ein besonders langes und detailliertes Testament ist das von Johann von Kampe vom 19. Juni 1353 mit über 240 Zeilen. (Nr. 4) Johannes/Johann de/von/van Campe/Kampe bekleidete eine Vielzahl an Positionen: zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 1311 und 1352 war er Domherr, Dekan und Probst im Domstift Hamburg, 1325 Domherr im Domstift Minden, von 1314 bis 1322 Kanoniker im Kollegiatstift Güstrow, Domherr im Domstift Schwerin von 1312 bis 1353. Außerdem war er Prokurator von Ludwig von Braunschweig-Lüneburg, Bischof von Minden zwischen 1324 und 1346. Probst von Kampe starb Anfang 1354 in Hamburg.

Wohlüberlegt verteilt er sein Vermögen und seine Hinterlassenschaften an eine Vielzahl an Personen und Institutionen. Sein Letzter Wille enthält genaue Anweisungen wer wie begünstigt werden soll.

Wohlüberlegt verteilt er sein Vermögen und seine Hinterlassenschaften an eine Vielzahl an Personen und Institutionen. Sein Letzter Wille enthält genaue Anweisungen wer wie begünstigt werden soll.

Seine Nichten, die Töchter seiner Schwester, und eine Großnichte werden bedacht, „Elizabeth et Alheydis filie sororis mee et Elizabeth iunior consanguinea mea“, wie auch sein Onkel und Bruder seiner Mutter Luderus von Campe, 1350 bis 1364 Kanonikus an der Güstrower Kirche: „Domino Ludero avunculo meo duo vasa argentea dicta schale cum punctis et rosis formata ad modum operis Parisiensis et omelias beati Gregorii pape“. Er erhält zwei silberne Gefäße mit Punkten und Rosen, wie sie (von den Kunsthandwerkern) in Paris gefertigt werden, und die Predigten von Papst Gregor dem Heiligen.

Seine Bücher verschenkt er an unterschiedliche Personen, beispielsweise an seinen Freund, Kanonikus in Hamburg, der sich eines seiner Reisebreviere aussuchen kann: „Domino Johanni Greseken socio et amico meo unum de libris meis viaticis, quem elegerit“. Er hinterlässt auch die Kommentare zu den Evangelien und den Paulsbriefen sowie eine große Anzahl weiterer Bücher.

Zwei Krankenhäuser sollen unterstützt werden, eines direkt in Schwerin und eines außerhalb: „Unius marce usualis redditus ad hospitale Sancti Spiritus in Zwerin“ und „unius marce usualis redditus ad hospitale infirmorum sancti Nicolai extra civitatem Zwerin“.

Von Kampe begünstigt die Kirchen in Schwerin und Güstrow oder wohltätige Einrichtungen in Bremen, Buxtehude und Lübeck, und er stiftet Einkünfte für Geistliche und Klöster, beispielsweise: „Lego et relinquo ac restituo monasterio in Novo Campo Cysterciensis ordinis Zwerinensis“.

Für den Fall, dass er in Lübeck stirbt, ordnet er an, seine Leiche sogleich nach Reinbek zu bringen und dort seine Exequien durchzuführen. Danach soll sein Körper in das für ihn geschaffene Grab in der Kapelle in Hamburg überführt werden. „Item volo et ordino, ut, si in Lubeke debitum carnis persolvero, corpus meum statim Reynebeke deducatur et ibidem exequie mee peragantur, quibus peractis corpus meum in capella Hamborch per me constructa sepulture tradatur“.

Bei der Gedenkfeier zu seinem Todestag soll ein Geldbetrag unter den Kanonikern und Vikaren der Schweriner Kirche, die bei den Vigilien und bei der Totenmesse anwesend sind, so verteilt werden, dass die Kanoniker das Doppelte der Vikare erhalten: „Distribuendi in annivarsio obitus mei, inter canonicos et vicarios ecclesie Zwerinensis presentes in vigiliis et in missa pro defunctis, sic quod canonici duplum et vicarii simplum recipiant“. Bei anderen Gedenkfeiern soll ebenfalls Geld an Kanoniker, Vikare und auch Ministranten ausgehändigt werden. So bei der Feier für Wizlaw III., letzter slawischer Herr auf Rügen, der am 8. November 1325 verstorben war und den von Kampe wohl kannte; diese wurde einen Tag nach dem Ehrentag für den Heiligen Willehad, erster Bischof von Bremen, abgehalten, „domini Wizlavi iunioris principis Ruyanorum, qui occurrit in crastino Willehadi episcopi“.

Acht Zeugen werden für von Kampes Testament genannt, der Notar ist Hermann Wincembergh, „clericus Lubicensis, publicus imperiali auctoritate notarius“.

Latein vs. Deutsch – Lingua latina versus Niederdeutsch/Teutsch/düütsche Spraak

Latein war die mittelalterliche Urkundensprache, ehe die Sätze der Dokumente durch eine mehr volkssprachliche Ausdrucksweise abgelöst wurden. Die Beurkundungen, ob lateinisch oder deutsch, mussten in ihren Textformen und tradierten Konventionen die Anforderungen der Rechtsförmlichkeit selbstverständlich erfüllen.

Schon lange gab es Bestrebungen, die Landessprache zu verwenden. Bereits im Konzil von Tours 813 war beschlossen worden, Predigten in verständlicher Sprache abzuhalten aber Latein als Verwaltungssprache beizubehalten. Der Dominikaner, Theologe und Priester Eckhart von Hochheim sowie später der Theologe, Dekan und Professor Jan Hus forderten, dass Predigten nicht mehr in Latein, sondern in der Volkssprache abgehalten werden sollten; beide wurden denunziert. Doch wie die in den Testamenten verwendeten Sprachvarianten zeigen, ersetzten allmählich deutsche Formulierungen die lateinischen, im kirchlichen Bereich dauerte es länger als im weltlichen.

Nachdem es kein einheitliches Rechtssystem im Gebiet des heutigen Deutschlands gegeben hatte, galt hier ab Mitte des 15. Jahrhunderts als allgemeines Recht das Römische Recht, welches auf die Gesetzessammlung von Kaiser Justinian aus dem 6. Jahrhundert zurückgeht. In Hamburg aber verfasste der Rechtsgelehrte und Syndikus der Stadt Jordan von Boizenburg in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mehrere wegweisende Amtsbücher. 1248 legte er das Erbebuch der Stadt an, registrum civitatis, und 1270 verfasste er das Ordeelbook, eine Sammlung von Rechtsbestimmungen in niederdeutsch. (Siehe hierzu auch in „Griff in die Geschichte“ den Aufsatz Nr. 28: 750 Jahre Ordeelbook).

Letztwillige Verfügungen geben Auskunft über soziale Bindungen, verwandtschaftliche Bezüge, persönliche Beziehungen, religiöse Zugehörigkeiten oder wirtschaftliche Verhältnisse des Erblassers. Testamente erschließen somit Aspekte der Staats-, Rechts-, Kirchen–, Sprach- und Kulturgeschichte. Wie schon eingangs von beiden Archivaren und Historikern betont, sind diese Dokumente als schriftliche Zeitzeugen für Geschichtswissenschaftler, insbesondere der mittelalterlichen deutschen Rechtsgeschichte, ein Quellenmaterial von unschätzbarem und unersetzbarem Wert.

In der Bibliothek sind diese Titel als Ergänzung zu finden:

Brandt, Ahasver von: Regesten der Lübecker Bürgertestamente des Mittelalters. Band 1: 1278 – 1350. Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, Band 18, Lübeck 1964

Brandt, Ahasver von: Regesten der Lübecker Bürgertestamente des Mittelalters. Band 1: 1278 – 1350. Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck, Band 18, Lübeck 1964

B.1.2/185

Eichler, Frank: Das Hamburger Ordeelbook in der Erstfassung von 1270. Rechtshistorische und sprachliche Rekonstruktion aus den vorhandenen Quellen, Hamburg 2007

A.IV.1.a /141

Loose, Hans-Dieter: Hamburger Testamente 1351 bis 1400. Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg, Band XI, Hamburg 1970

A.III.1.b /100

Kalckmann, Ludolf: Zur Geschichte der hamburgischen Testamente. In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Band 7, p 193-202, Hamburg 1883

A.I.2/198

Koppmann, Karl: Aus hamburgischen Testamenten. In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Band 7, p 203-222, Hamburg 1883 A.I.2.198

Müller, Hieronymus: Historischjuristischer Tractat von den Testamenten und letzten Willen; Geschäften und Ordnungen; Erbverträgen und Ehezertern. Spierink, Hamburg 1750

Müller, Hieronymus: Historischjuristischer Tractat von den Testamenten und letzten Willen; Geschäften und Ordnungen; Erbverträgen und Ehezertern. Spierink, Hamburg 1750

A.IV.6.b /120

Reincke, Heinrich: Die ältesten hamburgischen Stadtrechte und ihre Quellen; Sonderabzug aus der Zeitschrift des VHG, Nr. 25, p 1-40, Hamburg 1924

A.IV.1.a /140

Riethmüller, Marianne: to troste miner sele – Aspekte spätmittelalterlicher Frömmigkeit im Spiegel Hamburger Testamente (1310 –1400). Beiträge zur Geschichte Hamburgs, Band 47, Hamburg 1994

A.I.2 /008.47

Trummer, Carl: Das Hamburgische Erbrecht. Ein historisch dogmatischer Versuch. Zugleich als Beitrag zur Geschichte und Dogmatik des allgemeinen Deutschen Erbrechts, 2 Bde., Hamburg 1852A.IV.6.b /180

Trummer, Carl: Das Hamburgische Erbrecht. Ein historisch dogmatischer Versuch. Zugleich als Beitrag zur Geschichte und Dogmatik des allgemeinen Deutschen Erbrechts, 2 Bde., Hamburg 1852A.IV.6.b /180

Ältere Beiträge

- Nr. 9: Richeys Idioticon Hamburgense

- Nr. 8: Der Stadt Hamburg Anno 1685. Neu revidirte Feuer=Ordnung

- Nr. 7: Amtsblatt der freien und Hansestadt Hamburg 1904

- Nr. 6: Die hamburgische Kirchengeschichte von Nicolaus Staphorst von 1723 bis 1729

- Nr. 5: Adam Tratzigers Chronik der Stadt Hamburg von 1557

- Nr. 4: Des Hauptpastors schwungvolle Predigten auf St. Jacobis Kanzel

- Nr. 3: Unsere Sammlung alter Hamburg-Führer

- Nr. 2: Die Bergung der Avaré

- Nr. 1: Ein besonderer Reiseführer