Griff in die Geschichte (65) - Juli 2025

Monument der Moderne. Über den spektakulären Bau der Grindelhochhäuser 1946 bis 1956

von Rainer Nicolaysen

Für das Großprojekt wurden Architekten gesucht, die nach dem „Dritten Reich“ als politisch unbelastet galten. Die „Architektenarbeitsgemeinschaft Grindelberg“ bestand schließlich aus acht Baumeistern, die allesamt für die Wiederkehr der klassischen Moderne der 1920er Jahre standen: Bernhard Hermkes, Bernhard Hopp, Rudolf Jäger, Rudolf Lodders, Albrecht Sander, Ferdinand Streb, Fritz Trautwein und Hermann Zess. Zum „federführenden Architekten“, zum Sprecher der Gruppe, wurde von seinen Kollegen Hermkes gewählt, der später etwa auch für den Bau der Neuen Lombardsbrücke (dann Kennedybrücke), der Großmarkthalle und des Auditorium maximum der Universität verantwortlich zeichnete. Als die Architekten im Mai 1946 ihre radikal-modernen Vorschläge für eine Wohnhochhaussiedlung vorlegten, begaben sie sich auf einen in Deutschland noch nicht beschrittenen Weg.

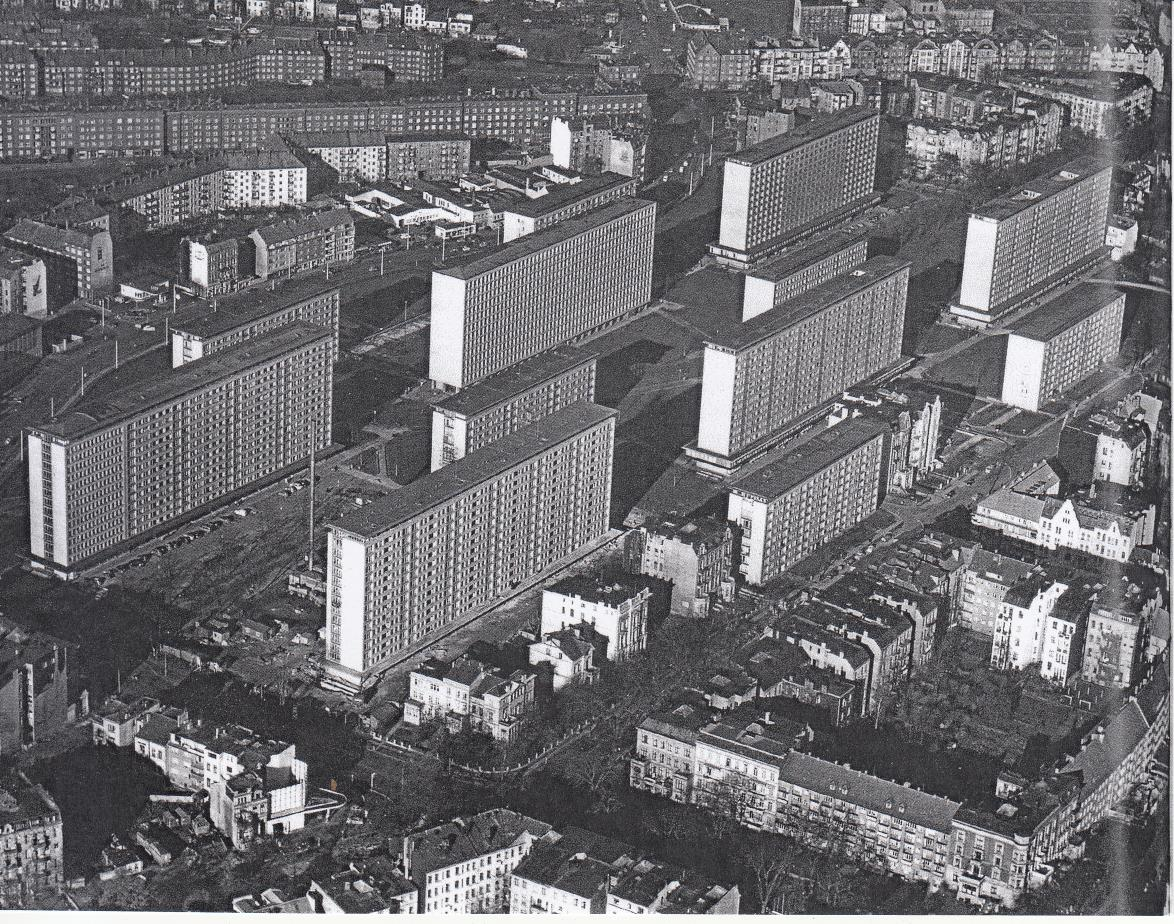

Bereits im Juli 1946 folgte der Baubeginn mit den Ausschachtungsarbeiten für die zwölf Hochhausfundamente. Während anderswo in der Stadt Trümmerräumungs- und Instandsetzungsarbeiten betrieben wurden und allenthalben krasse materielle Not herrschte, entwickelte sich das Grindelberggebiet zu einer Großbaustelle, auf der anfangs bis zu 15.000 mehrheitlich auswärtige Arbeiter tätig waren. Allerdings hatte auch dieses erste Neubauvorhaben der Hamburger Nachkriegsgeschichte ständig mit dem Mangel an Baumaterialien und Arbeitskräften zu kämpfen. Grundsätzlich in Frage gestellt wurde das Projekt dann zur Jahreswende 1946/47, als durch die Verschmelzung der amerikanischen und der britischen Zone zur Bizone kein britisches Hauptquartier in Hamburg mehr nötig war und sich alle damit einhergehenden Pläne mit einem Schlag erledigt hatten. Nach längeren Verhandlungen mit der britischen Militärregierung übernahm die Stadt im Frühjahr 1948 die inzwischen fertiggestellten Fundamente der zwölf Hochhäuser, womit die Diskussion über das Ob bzw. Wie des Weiterbauens aber erst richtig begann.

In der Debatte, an der sich etwa Bürgerschaft, Behörden, Deputationen, Presse, Architekten, Stadtplaner und Soziologen beteiligten, ging es um Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit, aber auch um die grundsätzliche Frage, ob das Wohnen in Hochhäusern eher Freiheit und Unabhängigkeit befördere oder direkt in Anonymität und Entfremdung führe. Im Januar 1949 beschloss die Hamburgische Bürgerschaft mit ihrer SPD-Mehrheit, das Bauvorhaben fortzusetzen und zunächst die ersten beiden Hochhäuser an der Oberstraße aufzurichten. Im Frühjahr 1950 zogen dann die ersten Mieterinnen in Block 1 ein, der über 294 kleine Ein-Zimmer-Wohnungen verfügte und ausschließlich für ledige Frauen, insbesondere Postbeamtinnen, gedacht war.

Nach und nach wurden die weiteren Blöcke der Hochhaussiedlung nach Diskussion in der Bürgerschaft bewilligt und bis 1956 vom städtischen Wohnungsunternehmen, der Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg (SAGA), errichtet. Die insgesamt 2120 Wohnungen beherbergten damals etwa 5.400 (heute um die 3.000) Bewohner. Das Angebot reichte von 17 Quadratmeter kleinen Ein-Zimmer-Wohnungen bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von 85 Quadratmetern. Der ausgesprochene Schwerpunkt lag bei den Ein- und Zwei-Zimmerwohnungen, die von Singles bzw. meist kinderlosen Ehepaaren bezogen wurden. Eine Besonderheit waren die zwölf Künstlerateliers, die sich in sechs der zwölf Hochhäuser jeweils im obersten Stockwerk befanden.

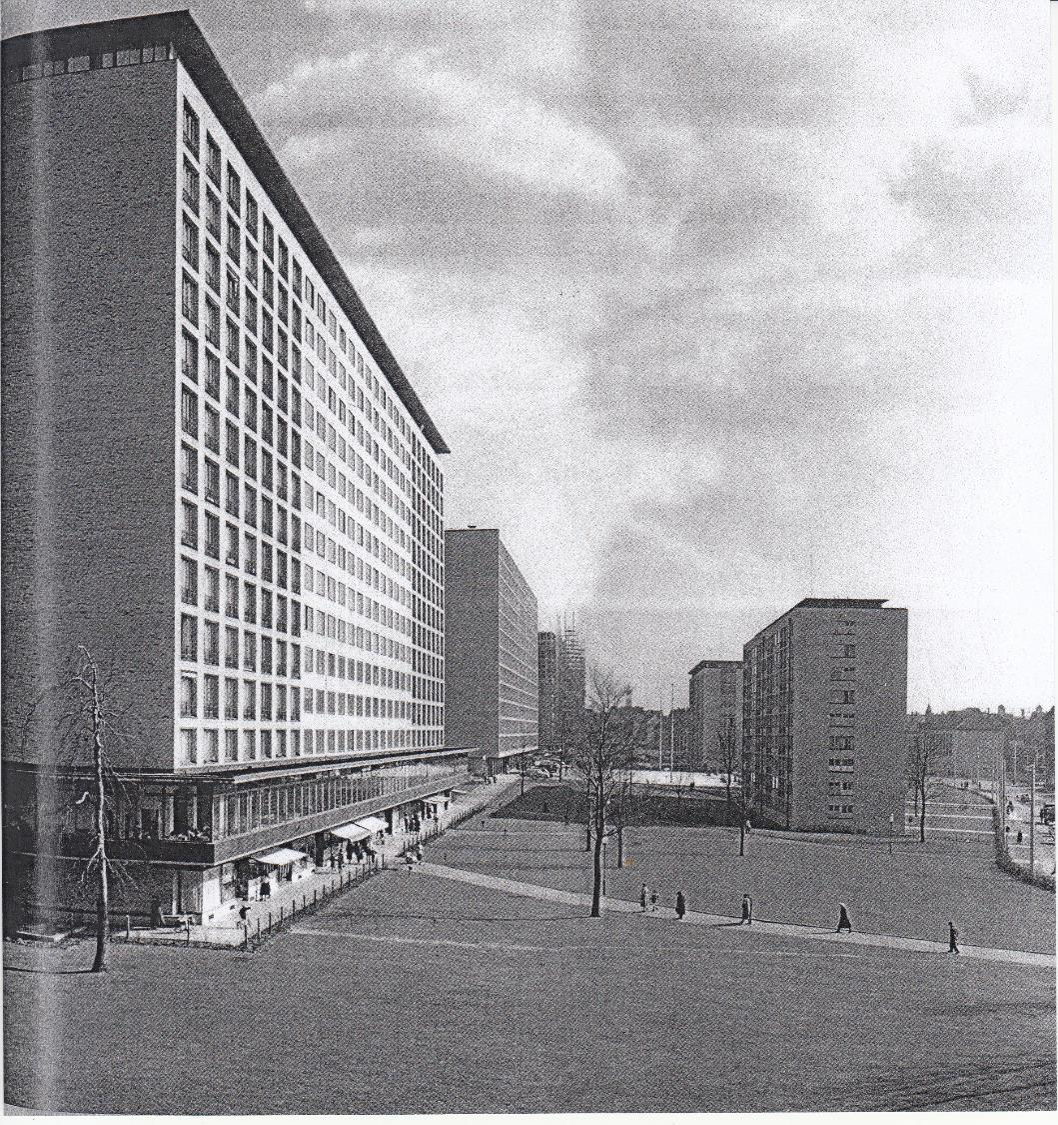

Die lichtdurchfluteten Wohnungen verfügten über alles, was modernen Komfort damals ausmachte. In einer Zeit, in der nur etwa 20 Prozent aller Wohnungen in Hamburg über eine Zentralheizung und etwa 35 Prozent über ein Badezimmer verfügten, war die Ausstattung mit Zentralheizung durch Fernwärme und fließendes Warmwasser etwas Besonderes, ebenso wie die damals neuartigen Einbauküchen, die geradezu als Alleinstellungsmerkmal galten (allerdings wenig mit der heute erreichten Küchenkultur gemein hatten). Mit den Gemeinschaftsantennen gehörten die Bewohner zu den ersten Hamburgern, die – zumindest potenziell – das neue Medium Fernsehen empfangen konnten. Fahrstühle und Müllschlucker trugen ebenfalls zu dem Gefühl bei, urban und modern zu wohnen. Besonders war auch das Gesamtkonzept der Siedlung, die als Stadt in der Stadt erdacht war. Im Erdgeschoss der Hochhäuser gab es zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte für den täglichen Bedarf von Lebensmitteln bis Kleidung; hinzu kamen Restaurant, Café, Postsparkassenamt, öffentliche Bücherhalle, Friseur, Tankstelle, Tiefgarage, Zentralwäscherei, Kinderspielplätze und vieles mehr. In einem der großen Blöcke war (und ist) das Bezirksamt Eimsbüttel untergebracht, das damals als „modernstes Rathaus Europas“ betitelt wurde. Bemerkenswert sind die Grünanlagen zwischen den Hochhäusern und die dort aufgestellten Kunstwerke von Rang, gestaltet von Barbara Haeger, Karl-August Ohrt, Hans Martin Ruwoldt, Fritz Fleer und Ursula Querner.

Die Gesamtkosten der Hochhaussiedlung beliefen sich auf nahezu 50 Millionen DM, womit es sich um das teuerste Einzelbauvorhaben des westdeutschen Wiederaufbaus im ersten Nachkriegsjahrzehnt gehandelt haben dürfte. Die Stadt stellte der SAGA damals Haushaltsmittel als Darlehen zur Verfügung, hinzu kamen Hypotheken von privaten und öffentlichen Unternehmen bzw. Behörden sowie Eigengeld der SAGA. Die ersten Mieter mussten in der Regel einen Baukostenzuschuss aufbringen oder ein Mieterdarlehen zur Verfügung stellen. Zwar zählten auch die Grindelhochhäuser zum sozialen Wohnungsbau mit einem komplizierten Zuteilungssystem, aber faktisch handelte es sich um einen sehr „gehobenen“ sozialen Wohnungsbau, lagen die Mieten damals doch etwa beim Doppelten der durchschnittlichen Altbaumieten in der Stadt. Entsprechend gestaltete sich die Sozialstruktur der Siedlung: Mehr als 70 Prozent der Erstmieter waren Angestellte und Beamte, etwa 15 Prozent Freiberufler, 11 Prozent Pensionäre und nur etwas mehr als zwei Prozent Arbeiter. Diese Zusammensetzung spiegelte sich im Übrigen in den 1950er Jahren auch bei den Bundestags- und Bürgerschaftswahlen wider, als sich die Wahlergebnisse in der Hochhaussiedlung nicht merklich von denen der Villenviertel des übrigen Harvestehude unterschieden. Mehrheitlich gewählt wurden die CDU und andere bürgerliche Parteien, die die Hochhaussiedlung in ihrer Entstehungszeit zum Teil vehement bekämpft hatten.

Von Anfang an waren die Wohnungen in den Grindelhochhäusern ausgesprochen begehrt; die Zahl der Bewerber überstieg die der Wohneinheiten stets erheblich. Eine gewisse Zahl an Wohnungen war für Personen vorgesehen, die für das Wirtschafts- und Kulturleben der Stadt von Bedeutung waren. Zu den frühen Bewohnern zählten auch einige in der NS-Zeit Vertriebene, die aus dem Exil nach Hamburg zurückgekehrt waren: die Malerin Gretchen Wohlwill, der Psychologe Curt Bondy, der Mediziner Andreas Knack und der Publizist Kurt Hiller, dessen Wohnung im zuletzt fertiggestellten Block 6 an der Hallerstraße zu einem Ort der Literaturgeschichte wurde. An weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens fehlte es nicht: neben mehreren Malern, Architekten und Bürgerschaftsabgeordneten wohnten hier etwa Staatsopernintendant Rolf Liebermann, die Schauspielerinnen Ruth Niehaus und Christa Siems, der Sänger Carl Bay, der Präsident des Gesundheitsamtes Kurt Glaser und Bausenator Johannes Büll von der FDP. Als 1957 Helmut Käutners Film „Die Zürcher Verlobung“ in die Kinos kam, konnte man auch dort die modernste deutsche Wohnanlage bestaunen: Die Protagonistin Juliane Thomas alias Liselotte Pulver wohnte in einem Grindelhochhaus, offenbar um ihre Charakterisierung als „moderne junge Frau“ zu unterstreichen.

Seither hat die Hochhausanlage einiges an Glamour eingebüßt, die attraktiven Ladenzeilen im Erdgeschoss sind weitgehend Büros gewichen, Tankstelle und Wäscherei sind schon lange nicht mehr in Betrieb. Zwischenzeitlich waren einzelne vernachlässigte Häuser in Verruf geraten. Nachdem die gemeinnützige SAGA, der heute zehn der zwölf Hochhäuser gehören, zwischen 1995 und 2006 eine grundlegende Renovierung ihrer Blöcke vorgenommen hat, sind diese wieder auf Stand und von einer bewusst geförderten Mischung der Bewohnerschaft gekennzeichnet. Noch immer verweist die seit 1979 unter Denkmalschutz stehende Siedlung auf ein ausnahmsweise gelungenes Hochhauskonzept; sie ist ein Sonderfall, der erkennbar abweicht von den meist tristen, schlecht angebundenen Trabantenstädten, die ihm in den 1960er und 1970er Jahren folgten. Die Grindelhochhäuser hingegen sind zu einem Kulturdenkmal Hamburgs geworden.

Der Autor wohnt selbst seit vielen Jahren in einem Grindelhochhaus.

Veröffentlichungen zum Thema in unserer Bibliothek

Axel Schildt: Die Grindelhochhäuser. Eine Sozialgeschichte der ersten deutschen Wohnhochhausanlage Hamburg-Grindelberg 1945-1956. Hamburg 1988; Neuauflage, erweiterte Ausgabe, München/Hamburg 2007.

A.IX.1 / 306; A.IX.1 / 306a

Sylvaine Hänsel/Michael Scholz/Christoph Bürkle: Die Grindelhochhäuser als erste Wohnhochhäuser in Deutschland. In: ZHG 66 (1980), S. 117-177.

A.I.2 / 198 Bd. 66

Kurt Hoffmann/Rudolf Lodders/Albrecht Sander (Hg.): Die Hochhäuser am Grindelberg der Architektenarbeitsgemeinschaft Grindelberg, Hamburg. Stuttgart 1959.

A.IX.1 / 306b